四川省地方编篡委员会主编的《巴蜀史志》记载了“何氏骨科”的传承,以及其第四、第五代传人为发展中国卫生事业所作出的杰出贡献,称赞他们为【一门四父子,都是大医家】、【托举起了当今西部中医骨科学的辉煌】、【创造了中国骨科学的奇迹】。

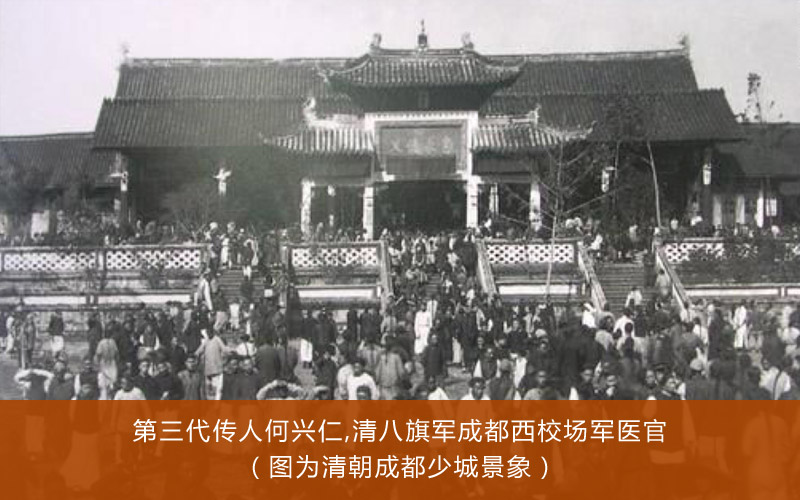

“何氏骨科”由何氏先辈特呼尔氏创立。特呼尔氏系蒙古族医武世家,每代均有任军中医官者。公元一六四四年,清摄政王多尔衮奉世祖福临(顺治)旨,由满洲进山海关入中原,时任军中医官的何氏先辈随军迁徙。一七一八年(康熙五十七年)因与准噶尔作战,调荆州满蒙族混合编制的驻防八旗官兵三千名进驻四川,何氏先辈随军到成都。一七二一年(康熙六十年)战事平息,因四川巡抚年羹尧奏,选留官兵匠役二千一百余名永驻成都,何氏先辈因之定居西蜀少城(今成都市柿子巷)。因属八旗统辖,故称【旗人】,何氏家族系镶兰旗、三甲。其第三代传人何兴仁,曾任成都西较场八旗军医官。

历代相传,丰富发展。“何氏骨科”因其先辈在随军转战中广泛接触满、汉族文化,而逐渐触蒙、满、汉族传统骨伤科学及其武学为一炉;至第四代何仁甫,始汲西医学之长处,因医理医技自成体系,临床疗效蜚声遐迩,为发展四川医疗卫生事业做出了积极贡献,故二十世纪上叶即成为四川中医骨科正统学派之一。

何氏开派,功在四代。第四代传人何仁甫(一八九五—一九六九年),字同良,号白玉山人,系“何氏骨科”第四代传人,四川名医。其生平事迹载入四川省地方志编篡委员会主编、四川辞书出版社出版的《四川省近现代人名录》、成都市满蒙人民学习委员会和满族蒙古族编纂组编印的《成都满蒙族志》。何仁甫自幼从父何兴仁学医习武。幼年启蒙于成都市蜀华街前清秀才瑞炳麟开办的私塾;民国初年就读成都储才中学;中学毕业后曾入成都春熙路基督教青年会学习英文,合格后由该会推荐到华西协和医院(今华西医科大学)学习西医学。青年时期先后拜满、蒙族骨科名医开长斋,春三爷与擅长治疗骨结核、骨髓炎的汉族名医徐寿仙、拳师马震江为师。他中西文化根底扎实,悉数继承何氏骨科,勤求古训,博采众长,具【不囿经典,独树一帜】之学术风格,撰有《特呼尔正骨手法》、《无暇斋正骨经验》、《仁济医话》等著述。他一生以【继承何氏骨科祖传医术,济世活人】为志,勤于实践,治学严谨,学贯中西,奠定了何氏骨科理、法、方药体系日臻完善并在四川地区自成一派之基础;医术精湛,扶伤济贫,淡泊名利,赢得了社会广泛赞誉和尊敬。他谨守祖训,将“何氏骨科”只传给了自己的三个儿子,第五代传人——长子何天祥、四子何天佐、五子何天琪。

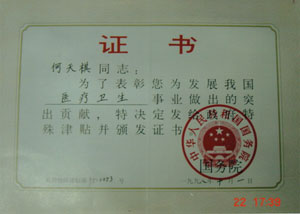

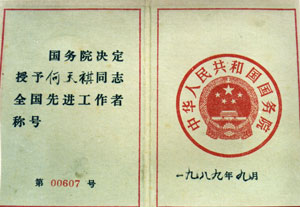

弘扬传承,始集大成,第五代传人现均系享受中华人民共和国国务院颁发的政府特殊津贴的有突出贡献专家,其中何天祥、何天佐系中华人民共和国人事部,卫生部,中医药管理局确定的【全国老中医药专家学术经验继承老师】。何天祥,系四川省舞蹈演员损伤研究所所长、研究员、全国及四川人大代表,创建四川天祥骨科医院,著有《中国艺术形体损伤学》并获中华人民共和国文化部科技进步奖,荣获中华全国总工会授予的【全国优秀医务工作者】称号及颁发的【五一】劳动奖章;何天佐系中国人民解放军首批文职将军(中将),高级技术专家、主任医师,一九八六年创建成都军区八一骨科医院,一九八八年创建海南骨科医院并任院长至今。著有“何氏骨科”当代学术标志性专著《何氏骨科学》,取得“何氏骨科”首次由中华人民共和国知识产权局颁发的【发明专利证书】和国家药品管理监督局颁发的【国家新药批准文号】荣获中华人民共和国国家人事部授予的【中青年有突出贡献专家】称号,多次立军功;何天祺,系四川省政府科技团顾问,四川何氏骨科研究所所长,主任医师,创建四川何氏骨科医院并任院长至今。荣获四川省人民政府颁发的【劳动模范】奖章,荣获中华人民共和国国务院授予的【全国先进工作者】及卫生部授予的【全国卫生文明建设先进工作者】等称号。

四川何氏骨科温馨提示:

为避免出现患者集中就诊,导致专家号挂不到、或长时间排队等候,在您来院就诊前通过以下方式提前进行咨询、预约、挂号,以避开就诊高峰期:

腰椎间盘突出

腰椎间盘突出

颈肩诊疗

颈肩诊疗

创伤骨折

创伤骨折

关节诊疗

关节诊疗

脊柱诊疗

脊柱诊疗

疑难重症

疑难重症

挂号

挂号 路线

路线